奈良市立都祁診療所の康由梨です。気づけば都祁診療所に赴任して1年半。今年は「自分の活動を言語化する」ことを目標に、日本NP学会(島根)とAPCNP2025(台湾)でポスター発表を行いました。今回は、11月に参加したAPCNP2025と病院見学ツアーの学びをご紹介します。

●APCNP2025の様子

テーマは『Implementation Of Nurse Practitioner Outpatient Service in Japan』。以前ブログで紹介した診療所でのNP外来の取り組みを発表しました。会場はデジタルポスター形式で、自由に閲覧できる仕組みが印象的でした。

シンポジウムや口演のセッションは、アジア各国のNP/APNの方が参加し演題を発表していました。

セッションでは、台湾の急性期病院による透析管理の報告があり、末期腎不全の有病率が世界最高水準(100万人あたり536人)であることを知り驚きました。

演者の方に直接伺うと、以下の3つの理由とのことです。

- 1. 透析治療の質が高く生存率が長い

- 2. 高齢化と多疾患併存で慢性疾患のコントロールが不十分

- 3. 市販薬・未検証の漢方・ハーブの影響が背景にある

街中の薬局で漢方が豊富に並んでいたのも印象的で、文化背景を理解する重要性を実感しました。

●Gan-Dau Hospital 見学ツアー

学会企画の病院見学にも参加しました。病院が位置するGan-Dau(関渡)は台北市北投区にある地域で、人口は約5万3000人、高齢化率は2022年時点で18%を超えています。今回の見学場所となった、Gan-Dau Hospital は急性期から在宅まで幅広いサービスを持つ「地域包括ケアの拠点」として機能しており、非常に学びが多い施設でした。

台湾では THISCE や TIGER など、高齢者の包括的介入プログラムが20年間実装されており、病院近くの学校の空き教室を活用した「通いの場」で、畑作業・交流・運動教室など多彩な活動が行われています。

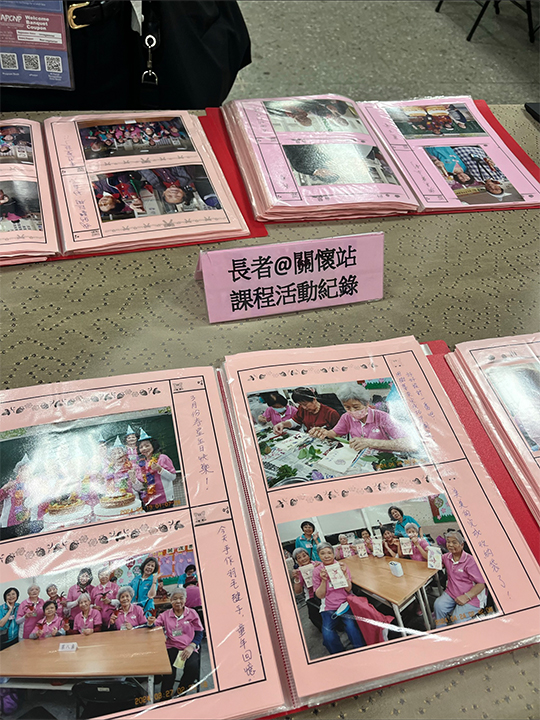

アルバムで一人ひとりの活動を記録している点や、地域のボランティア約70名が支えており、当日運動プログラムを実際披露してくれたボランティアスタッフの皆さんの活き活きとした姿もとても印象的でした。

さらに、AIを活用した健康支援ロボット「シャブー」の導入など、医療・介護・地域サービスをデジタルで統合する取り組みも進んでいました。 百聞は一見にしかずとはまさにこのことで、台湾のデジタル化や地域包括ケアがここまで進んでいるとは思わず、とても驚きました。

●台湾NPの実情

病院見学にはNPも帯同しており、台湾のNP事情について聞くことができました。

300床規模の病院で約30名のNPが勤務しており、1人あたり10〜13床を担当。台湾全体では約1万1千人と、日本(872人)と比べて大きく普及しています。

背景にはレジデント不足・外科医不足があり、タスクシフトとしてNPが活躍しているとのこと。現在は病院勤務が中心ですが、今後は高齢化に伴いプライマリケア領域へ広がる可能性もあると感じました。

おわりに

今回の学会と病院見学は、「地域で高齢者を支える仕組み」や「NPの役割の広がり」を肌で感じる貴重な機会となりました。

得た学びを都祁の地域での実践に生かし、これからもNPとして成長していきたいと思います。